Публикуем стенограмму выступления Егора Задереева, кандидата биологических наук, доцента, ученого секретаря Института биофизики СО РАН (Красноярск), модератора и автора научно-популярных блогов, научного редактора серии книг «Лаборатория Красного яра», в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру", сделанного 16 сентября 2014 года.

Егор Задереев: Я первый раз читаю лекцию в одиннадцать часов вечера (по своему времени), потому что только сегодня я прилетел в Москву в четыре часа дня. Тема лекции: «Быть планктоном это круто или законы экологии». Я работаю в Красноярске в Институте биофизики Сибирского отделения РАН. Мы работаем как в стенах лаборатории, так и на озерах, изучаем жизнь планктона, ловим всяких рачков, смотрим, как они живут.

В сегодняшней лекции я буду плавать туда-обратно между тем, круто ли быть планктоном, и между законами экологии. Я пока не знаю, кто находится здесь в зале, у кого какой бэкграунд, знает ли кто-нибудь что-то про экологию.

![]()

И начнем мы лекцию в таком полуигровом формате: представим себе, что мы инопланетяне и прилетаем к планете Земля.

![]()

Прилетели и смотрим: вокруг планеты летает куча каких-то таких маленьких железных штучек, которые земляне называют спутниками. Они нам не очень интересны, нас интересует все живое. Мы смотрим, что летает какая-то большая железная штука, из которой торчат всякие антенны, земляне называют ее МКС. Мы сканируем эту самую МКС, видим, что внутри находятся какие-то живые объекты. Мы определяем это по ДНК, которая нам известна. Мы же инопланетяне, мы сами эту ДНК пару миллиардов лет назад на эту Землю запустили. (Надеюсь, что публика фильтрует правду и разные домыслы).

Но нам, инопланетянам, всё это неинтересно. Мы думаем: хорошо, земляне уже развились, летают в космосе, и тут наше внимание привлекают следы жизни не внутри этой железной коробки, а снаружи. Мы подлетаем поближе, и видим, что на поверхности это самой МКС находится такая стеклянная чашка, и к ней прилеплены какие-то живые объекты. Мы называем эти объекты Неопознанными Плавающими Объектами (мы же инопланетяне).

![]()

Понятно, что раз они болтаются снаружи космической станции, то они там высушенные и замороженные, их немножко пооблучала радиация, но при этом мы понимаем, что, в принципе, эти объекты внутри себя содержат точно такую же ДНК, которая есть в тех существах, которые находятся в МКС.

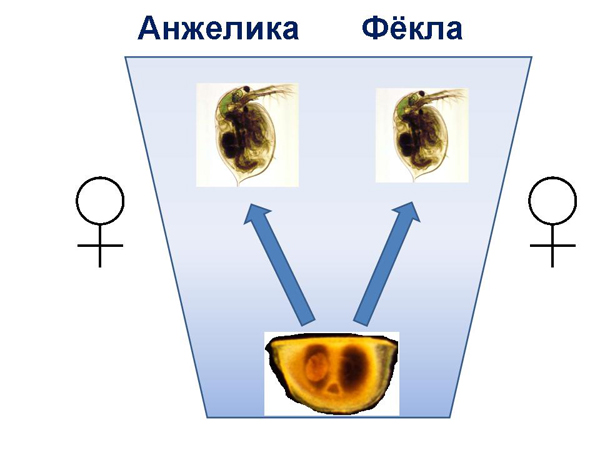

Что нам делать дальше? Дальше мы решаем, что если жизнь зародилась в воде, то нужно найти неопознанные плавающие объекты и поместить их в воду. И мы, инопланетяне, радостно помещаем их в воду, ждем какое-то время, и у нас из этого самого объекта появляются два абсолютно идентичных организма. И мы решаем назвать их Анжелика и Фёкла.

![]()

Почему именно так: один наш инопланетянин любит сканировать земные радиопередачи, и на основе анализа всего прослушанного массива разговоров он сделал вывод, что именно эти имена – Анжелика и Фёкла – очень хорошо отражают цивилизацию современного землянина. И дал эти имена двум абсолютно идентичным животным.

Мы, инопланетяне-экспериментаторы, и продолжить экспериментировать с этими животными. Тогда мы берем Анжелику, сажаем ее в воду, ей там хорошо. Ей тепло, светло, сытно, и к нашему удивлению, хотя мы знаем, что, в принципе, на Земле большинство организмов предпочитает, так называемый, половой способ размножения, эта самая Анжелика рождает целую кучу маленьких точных копий самой себя, абсолютно идентичных. У нее появляются доченьки. Мы, радостные, называем этот процесс партеногенезом.

![]()

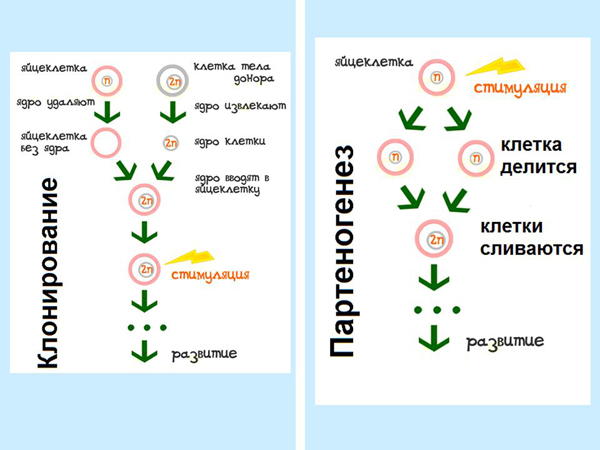

Вообще, партеногенез – довольно известное в животном мире явление. Многие часто проводят параллели между природным партеногенезом и клонированием, которое недавно освоил человек. Нельзя сказать, что это одно и то же, это, конечно, немножко разные вещи.

![]()

Если мы сейчас от такого занимательного рассказа уйдем в биологию (здесь на слайде замысловато изображена схема клонирования, когда мы берем яйцеклетку, берем клетку донора, из яйцеклетки выбрасываем генетический материал, берем его из клетки донора, помещаем в нее, стимулируем, она начинает делиться, и мы получаем тот объект, который нам был нужен. Например, овечка Долли).

А в партеногенезе всё происходит, в принципе, почти что также, но без искусственной пересадки, но тоже со стимулированием. То есть, у нас есть яйцеклетка, в которой, в принципе, лежит половина нужного набора хромосом, потом она после какого-то неизвестного или известного науке процесса, начинает делиться. Она делится, и у нас получается две клетки.

Ага, к нам на лекцию пришел человек, который точно знает в сто раз больше, чем я в области экологии, и теперь мне к концу лекции будет стыдно (Ред.в зал зашел профессор МГУ Леонард Полищук).

Итак, у нас есть две клетки, у которых половинный набор хромосом. И они с какого-то перепугу сливаются, и получается такое своеобразное оплодотворение, только у нас вместо яйцеклетки и сперматозоида, по сути, сливаются две клетки с половинным набором хромосом. Потом начинается нормальное развитие – это партеногенез, который наблюдается, например, у тех самых дафний.

И здесь я позволю себе забавную, связанную с предыдущим анонсом лекции, но, может быть, не совсем политкорректную шутку. Все мы знаем про «Непорочное зачатие», про замечательную картину Рубенса. Непорочное зачатие – могло ли оно быть у человека? Про человека не знаю, а вот у дафний легко, потому что, с одной стороны, у них есть партеногенез, с другой стороны, у них есть замечательное особенность смены пола под действием факторов среды.

Так, если человеку для определения пола нужна специальная хромосома, которая определяет, будет ли это мужчина или женщина, то у них, в принципе, под действием факторов среды (например, изменения температуры) в ходе партеногенеза вместо девочки может родится мальчик. Так что, поэтому непорочное зачатие у дафний есть… Так что если бы у беспорочной дафнии родился мальчик Иисус, это никого бы не удивило.

![]()

По этому поводу, кстати, есть много спекуляций, что раз такое возможно у дафний, то, возможно, без всяких нарушений законов науки партогенез произошел и у человека, да еще почему-то и пол сменился... Я в это особо не верю, но, на самом деле, на сегодня ученые бьются над тем, чтобы добиться партеногенеза у всё более и более высших животных. Последняя самая «успешная» работа была проведена японцами с мышкой. Они попытались мышку заставить размножаться партеногенезом.

Допустим, у нас есть мышка, у мышки есть яйцеклетка, можно ее попытаться как-то стимулировать, чтобы она сначала поделилась, а потом слилась, и тогда партеногенез, как у дафний, пойдет и у мышки. Ну, у них там что-то сначала пошло, но потом, конечно же, эта мышка не смогла родить. То есть вплоть до рождения мышки путь пока не пройден.

Думаю, что если теоретически мы это пройдем, если мы проведем партогененез у мышек, то потом мы это и на женщинах сможем сделать. Нужно это делать или нет, это уже другой вопрос. Но вообще в природе такой механизм известен, поэтому описанная у братьев Стругацких замечательная история про женщин, которые где-то почковались в болоте, вовсе не является совершенно фантастической. Она, в принципе, теоретически вполне реальна, если мы научимся заставлять животных размножаться партеногенезом, например, поняв, как это происходит у дафний.

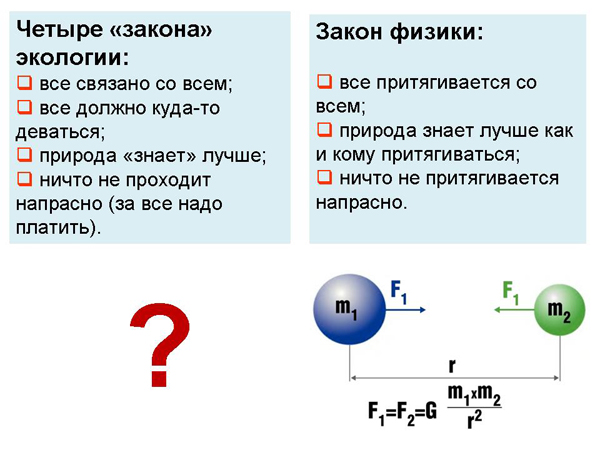

Но, на самом деле, я еще пока не начинал говорить про законы экологии, и лишь рассказал «веселушку» про дафний, а теперь мы начнем говорить про законы экологии. Но не про эти законы, которые здесь написаны.

![]()

Здесь приведен пример того, что очень часто в СМИ и вообще вот среди обывателей называется «законами экологии». Я их прочитаю:

- Всё связано со всем.

- Все должно куда-то деваться.

- Природа знает лучше.

- Ничто не проходит напрасно, за всё надо платить.

То есть, на самом деле, это, конечно же, никакие не законы, а такие вот слоганы, причем слоганы, которые ученых жутко раздражают, потому что легко показать бессмысленность этих «законов». Я переделал эти «законы» на физический лад, представьте себе, что законы физики формулировались бы вот так:

- Все притягивается со всем.

- Природа знает лучше, как и кому притягиваться.

- Ничто не притягивается напрасно.

То есть, в принципе, вы, наверное, догадались, про какой закон физики я говорю. Если бы к физикам пришел какой-нибудь человек, который хочет разобраться в происходящем и спросил бы: «Слушайте, а почему тела притягиваются?», а «физик» бы ему ответил: «Ты знаешь, всё притягивается со всем, и ничто не притягивается напрасно, поэтому нужно быть осторожным». Наверное, такого «физика» скоро бы выгнали.

Поэтому, конечно же, физики тезисы о том, что «всё притягивается со всем» и «ничто не притягивается напрасно» выражают проще, понятнее и конкретнее. То есть, они говорят, что у нас есть два тела, известны их масса и расстояние между ними, мы измерили гравитационную постоянную, и мы можем сказать, как с какой силой они притягиваются друг к другу. Более того, мы можем с помощью этого закона гравитации и других законов сказать, с какой силой нам нужно бросить камень, чтобы он улетел от поверхности Земли. И мы бросаем этот камень или запускаем ракету, и она улетает. Все идет строго по нашим расчетам.

Если мы попросим этих «экологов» в кавычках: «Ребята, сформулируйте что-нибудь похожее, чтобы мы знали, сколько по вашим четырем законам нужно выловить рыбы в озере, чтобы в следующем году мы выловили столько же рыбы?». Но из этих законов вряд ли можно вывести такое заключение. Поэтому, конечно же, это не законы экологии. Это законы такой популярной экологии, но не экологии как науки.

А экологи страдали много-много лет и думали: «Мы все-таки ученые, у нас же наука – экология, нам тоже нужны законы. И многие исследователи в многочисленных публикациях пытались и пытаются сформулировать такие базовые законы экологии, которые в принципе, претендуют на… Вот на это они претендуют.

И сейчас я попытаюсь их кратко представить, иногда возвращаясь к нашим замечательным дафниям как примерам выполнения этих законов.

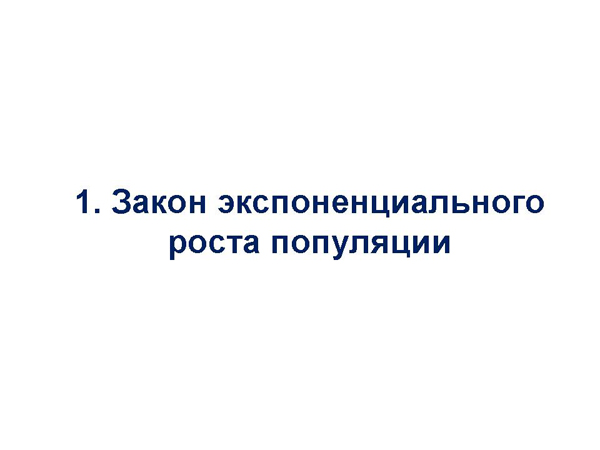

![]()

Первое утверждение, которое, пожалуй, на сегодня претендует на закон экологии, это закон экспоненциального роста популяции. Мы с вами начали с того, что инопланетяне взяли это самое неопознанное летающее яйцо, положили в воду, через два или три дня из него родилось десять одинаковых дафний, десять одинаковых животных. Если мы посадим эти десять одинаковых животных в воду и подождем, то через два-три дня они родят сто животных. Через два-три дня эти сто, если им будет достаточно пищи, родят тысячу. Ну, и продолжая этот замечательный ряд, примерно через девять-десять поколений, мы получим один миллиард Анжелик, которые будут вести себя примерно таким образом.

![]()

Это отражение закона экспоненциального роста численности популяции в том случае, если ей, конечно же, хватает ресурсов. Понятно, что миллиарду Анжелик нужно ресурсов гораздо больше, чем одной Анжелике. Но если мы навалим ей достаточно пищи, условных котлет, то этот миллиард Анжелик у нас все-таки народится.

![]()

Как раз об этом свидетельствует такой замечательный график: численность людей на планете. Возможно, что кому-то в космосе дафнии Анжелики и люди кажутся одинаковыми. В принципе, если мы посадим в банку пауков или кого-то еще и будем им давать очень много пищи, то до определенной стадии они будут расти экспоненциально. Что будет дальше, пока мы об этом не говорим. Но факт тот, что это – закон, и он работает.

![]()

И, по сути, наверное, тот, кто первый о нем заговорил, является его непризнанным автором, это замечательный человек по имени Томас Мальтус. Он, конечно, говорил не про все популяции изначально, только про популяцию человека. Но когда он написал «Рост численности, опыт закона о народонаселении» (это было, как вы понимаете, уже в позапрошлом веке, мне все время трудно переключаться на XXI век), его идеи произвели эффект разорвавшейся бомбы, и повлияли на очень многих людей того времени. Всегда интересно, говоря о каких-то законах, учитывать, как эти законы повлияли на человечество.

К примеру, законы Ньютона позволили нам запускать в космос ракеты и другие космические аппараты, и вообще изменили физику. Как повлиял закон Мальтуса на наше мировоззрение, на нашу жизнь? На самом деле, как мне кажется, есть два принципиальных момента, или следствия этого закона. Первое: работа Мальтуса оказала очень сильное влияние на Дарвина.

![]()

Ведь естественное следствие закона экспоненциального роста таково: если у нас популяция растет неограниченно, она сжирает весь ресурс. И, собственно, если таких популяций две, то ресурса начинает не хватать, и популяции начинают конкурировать друг с другом. Дарвин сделал такой же вывод, и это стало одним из очень важных кирпичиков в его теории происхождения видов.

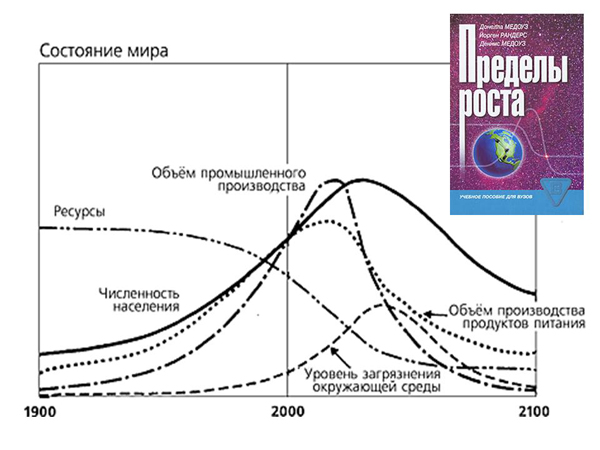

Теперь расскажу о втором следствии, на самом деле, очень изменившем мировоззрение западного мира, так называемого, экологического и промышленного мира. Оно связано с работами и исследованиями Денниса Медоуза и его коллег. Не знаю, слышали ли вы о его работе «Пределы роста», написанной по заказу «Римского клуба» и вышедшей в 1972-м году? В ней были представлены результаты исследования влияния быстрого роста населения Земли на ее экологию и экономику.

![]()

За основу было взято предположение о неограниченном росте популяции человека и создана относительно простая по нынешним временам модель, куда вложили объем промышленности, объем выбросов, объем ресурсов, рост популяции человека. Всё это сложили, запустили, и получили, что где-то там к 2100-му году человечество ждет кризис, что ресурсы мы сожрем, выбросим очень много мусора и грязи, и поэтому снизим свою численность как популяция. Как снизим, они, конечно, не говорят: либо это будут войны, либо какие-то эпидемии, но она должна будет снизиться.

Кстати, этот рисунок не из «Пределов роста», а из книги «За пределами роста», это второе издание с обновленными моделями. Новая книга вышла в 1992-м году. Прошло почти двадцать лет, они обновили модели, вложили новые коэффициенты, и в начале 90-х выступили с утверждением, что, несмотря на все уточнения, их прогнозы не изменились. Грубо говоря, то, что они посчитали в 72-м году и в 92-м году, ложилось на одну кривую, то есть, ничего не менялось. Они сказали, что мы считаем всё правильно, поэтому, ребята, ждите, где-то скоро грохнет.

Их сильно критиковали за упрощение, но, тем не менее, их публикации оказали большое влияние на мировую повестку дня. Ели мы посмотрим на всякие международные события, то после этого собрался саммит Земли в Рио-де-Жанейро, была подписана международная конвенция по сохранению биоразнообразия, обсуждались методы борьбы с парниковыми газами за сохранение озонового слоя. Не будем сейчас спорить об эффективности этих мер, но факт тот, что по сути, одним из следствий закона экспоненциального роста, который придумал Мальтус, являются подобные работы о росте популяции людей и изменения мировоззрения человечества при прочтении этих работ.

![]()

Итак, мы уже говорили, для того, чтобы дети росли, им нужно что-то кушать. И тут у нас возникает такое понятие, как «емкость среды». Понятно, что все эти Анжелики были у нас в банке, и в этой банке у нас есть еда, которую они едят. То есть, в данном случае мы ее условно называем котлетами. Пока у нас была одна Анжелика, ей нужна была одна котлета, она эту одну котлету съела, и родила десяток Анжелик. Десяток Анжелик съели десять котлет, родили сотню Анжелик. Сотня Анжелик съела сотню котлет, и, в принципе, родят еще тысячу Анжелик, потому что котлеты-то они съели.

Если мы следуем этой теории неограниченного роста, то наступает замечательный момент: Анжелик-то у нас тысяча, а котлет-то в банке уже ни одной. И они говорят: мы хотим есть, и, собственно говоря, мы все умрем. Если бы все популяции следовали этому закону, то они бы очень быстро все вымерли, потому что, ну, емкость среды закончилась. Мы же все знаем эти страшилки про бактерии, которые, если им дать размножаться, через несколько дней заполонят Землю вот таким слоем (показывает). То есть, если бы так было, то никакая жизнь на Земле не возникла бы, так как эти первые бактерии все быстро бы съели, покрыли бы собой Землю и потом бы умерли, потому что больше есть нечего. Всё, наступил бы конец жизни на Земле.

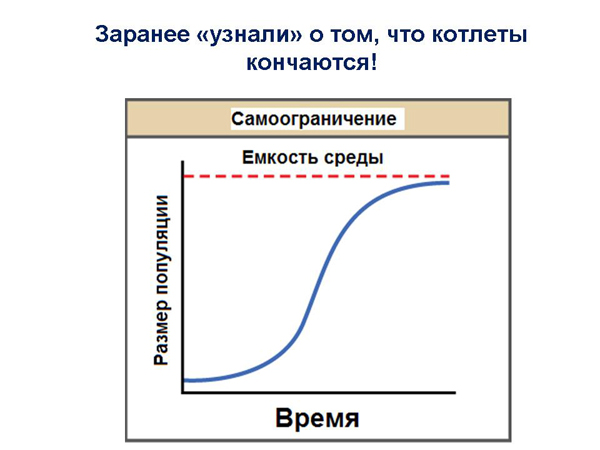

И тут у нас появляется второй закон, который называется закон самоограничения роста популяции. Речь идет о том, что если экспоненциальный рост продолжается без самоограничения, то как мы увидели на предыдущем рисунке, мы съедаем все котлеты, и остаемся в пустой среде. Мы слишком поздно поняли, что котлеты кончились, и тогда происходит смерть нашей популяции. Однако в природе всё немножко не так. У живых организмов есть огромное число механизмов, ограничивающих рост популяции.

![]()

Здесь приведены только некоторые из них. Это – и внутривидовая агрессия, и территориальность, и каннибализм.

![]()

На самом деле, можно привести еще, но факт тот, что как только в популяции начинают кончаться котлеты, то мы начинаем драться за оставшуюся котлету. Мы можем и съесть кого-то, если котлет мало, то есть мы можем что-то придумать, чтобы выжить. И кривая, которая была экспоненциальной, приобретает такой замечательный вид: мы заранее узнали о том, что котлеты кончаются.

![]()

У нас есть то, что называется емкостью среды, или количество котлет в нашей банке, и у нас есть популяция (опять же, мы говорим об идеальных условиях). Пока мы остаемся в рамках таких идеальных концепций: популяция ведет себя так, она достигает емкости среды и выше не вырастает, потому что выше уже вырасти невозможно.

![]()

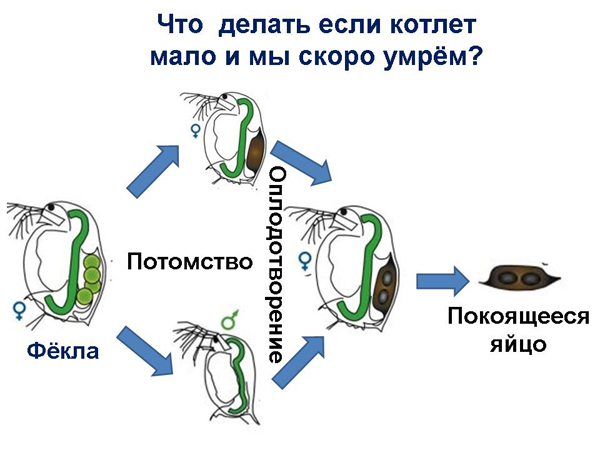

Вернемся на минутку к нашим замечательным животным. Сначала мы экспериментировали с Анжеликой, которой было хорошо, и которая размножалась до одного миллиарда, а теперь мы возьмем Фёклу, и посмотрим, что с ней будет, если ей, в конце концов, становится плохо. У дафний происходит замечательное явление. Во-первых, когда им становится плохо (они чувствуют, что им становится плохо), они начинают рождать самцов.

![]()

Я уже говорил, что у них определение пола происходит под действием факторов среды. А потом вместо живых партеногенетических клонов начинают образовывать так называемые, покоящиеся яйца, те самые неопознанные летающие объекты, которые мы нашли с вами на поверхности Международной космической станции. И у нас появляется покоящееся яйцо, которое может выносить самые разные неблагоприятные условия.

Когда я говорил про инопланетян, я, конечно же, выдумывал, а когда я говорил, что на поверхности Международной космической станции были яйца дафний, я не выдумывал. Такие эксперименты действительно проводились. Сотрудники московского Института медико-биологических проблем и петербургского Зоологического института посылали яйца дафний на орбиту, они там болтались на поверхности МКС, через какое-то время вернулись на Землю, их запихали в воду, из них вылупились рачки. То есть, они вынесли нахождение на открытой поверхности на орбите.

Понятно, что из ста штук сто не вылупилось. Но несколько особей выжило. Они пережили такие неблагоприятные условия, потому что специально для этого и заточены. В ходе эволюции они были сделаны так, чтобы выносить крайне неблагоприятные условия. Их можно сушить и замораживать. Допустим, озеро пересохло, яйца остались где-то в грунте, они могут там лежать сколько-то лет, а потом их опять заливает водой и из них появляется популяция дафний.

![]()

На сегодня получены данные по вылуплению яиц, которым несколько сотен лет, есть и такие неподтвержденные данные, что в донных осадках можно найти дафний, яйца которых образовались тысячу лет назад. Положим яйцо в баночку, появится рачок или не появится? Если ему несколько сотен лет, то точно появится, а про несколько тысяч лет есть одна публикация, но надо еще ее выводы проверять. И этих факторов, которые заставляют наших замечательных дафний производить покоящиеся яйца, много.

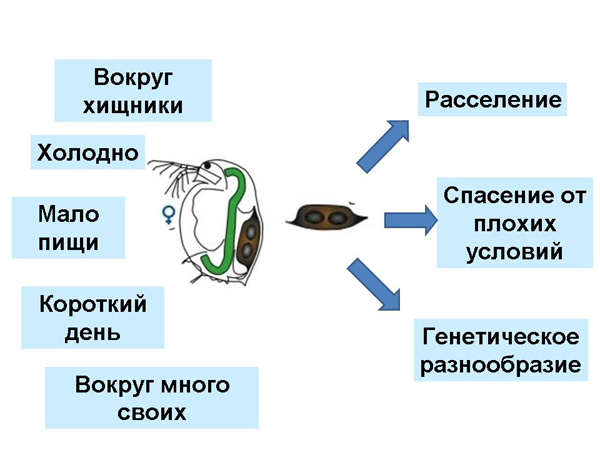

То есть, это не только самоограничение, когда вокруг много твоих соплеменников, это и короткий день (значит, скоро будет осень), мало пищи, холодно, вокруг хищники. Есть замечательные статьи, когда берут хищников, сажают в банку, потом они в банке пожили, повыделяли какую-то химию, хищников убрали, взяли только эту воду с химией, посадили туда дафний, и они образуют покоящиеся яйца. То есть химические сигналы хищников стимулируют дафний к смене способа размножения, к образованию этих самых яиц.

Понятно, что эти яйца нужны, чтобы расселяться, то есть, их могут птицы склевать, куда-то унести, они могут спасти их (дафний) от плохих условий. Ну, и самое главное, они дают генетическое разнообразие, потому что партеногенез – это все-таки клоны, точнее точные копии мамочки. Если изменятся условия среды, то может быть, этот набор генов будет не очень удачным.

Как только мы образуем такие яйца, то у них сразу начинается скрещивание, разные клоны «переопыляются», и тут, как говорится, всё то, что мы имеем в популяции человека происходит замечательно, и мы спасаем популяцию от генетического вырождения.

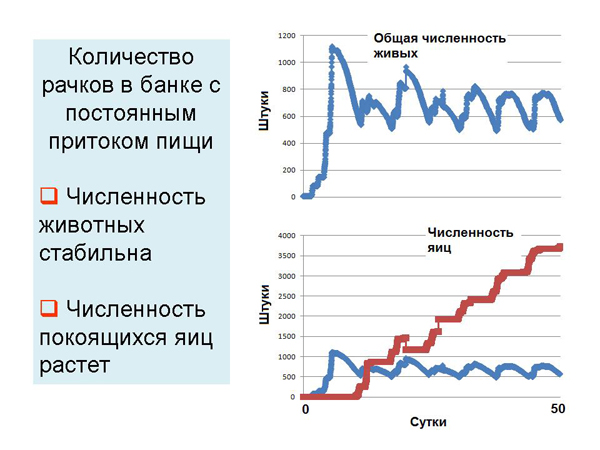

![]()

А вот пример того, что емкость среды задает количество животных в банке. У нас есть специальная модель, которая считает развитие популяции, которую мы развили на лабораторном столе. Это как бы общая численность животных в фиксированном объеме. Видно, что со временем она выходит на какой-то стабильный уровень. Больше дафний, чем у нас есть пищи, не вырастет. Если бы мы туда добавили чуть больше пищи, максимум бы сместился повыше.

А что замечательно с этими покоящимися яйцами, что они играют роль балласта, численность популяции фиксированная, а яиц-то все больше, больше, больше. Это такое средство распространения себя в неживом виде. Жалко, что у человека такого нет, потому что можно было бы прямо откладывать «в копилку» своих детей до лучших времен. Пусть полежит, потом мы разбогатеем, потом мы его вылупим, пусть пока наш ребеночек поживет невылупившимся.

Самое смешное, что у нас в лаборатории работает Юрий Бархатов, он пишет фантастические произведения, и почти на эту тему написал один из своих рассказов. Я его долго ругал: «Юра, почему ты не процитировал нас, как принято в науке? Ты уже у нас это украл». Он говорит: «Ну и что, это же литература».

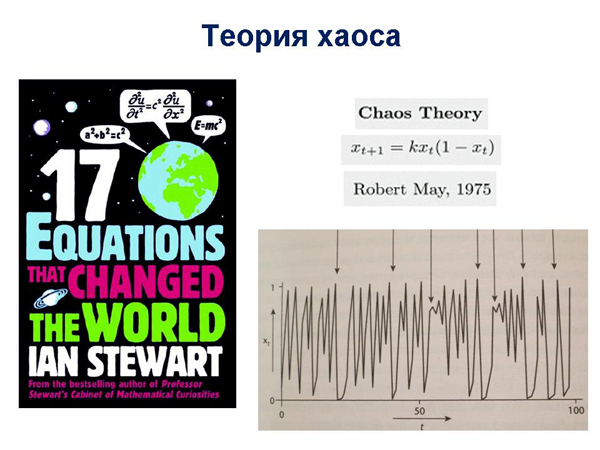

Каково же его приложение, к чему привел закон самоограничения роста численности популяции? Как это ни парадоксально, этот закон привел нас к вообще информации (не он один, но, в частности, и он тоже), к теории хаоса. Есть замечательная книжка – «17 уравнений, которые изменили мир», у кого есть возможность, купите, почитайте. Это уравнение – очень простое, описывающее ту самую динамику популяции с емкостью среды, вот такую кривульку.

![]()

Казалось бы, очень простое уравнение (мы сегодня не будем говорить про уравнения, потому что это всегда очень сложно и непонятно), но когда стали подробно исследовать поведение этого уравнения, оказалось, что при определенных значениях емкости среды у нас возникает не такая красивенькая динамика, как мы рисовали (популяция росла, росла, росла и вышла на максимум), а вот такая динамика, которая называется хаотичной динамикой.

И одно из следствий этого самого закона таково: живые системы без каких-либо специальных условий, подчиняясь только очень простому уравнению, могут вести себя хаотично. И потом я покажу, как сильно это повлияло на современную популяционную экологию. Если мы сейчас будем сканировать публикации в СМИ, то там очень часто используется термины «хаос», «теория хаоса», «хаотичное поведение» и «эффект бабочки» (что малое изменение может привести к большим последствиям). Это все такие разветвленные последствия, в том числе этого закона самоограничения роста численности популяции, о котором я рассказал раньше.

![]()

Скажу и о втором замечательном примере – следствии этого закона. Возможно, многие слышали, что есть такая концепция: экологический след, ecological foot print. Речь идет о том, что у нас есть земля, у нее есть определенное количество ресурсов, мы с вами их потребляем. В принципе, их можно посчитать, сколько ресурсов понадобится, если все будут жить как какой-нибудь среднестатистический американец или китаец.

Я для примера взял и посчитал свой экологический след. Сколько планет Земля понадобится человечеству, если все семь миллиардов землян будут жить как я? Согласно этой программке, оказалось, что нужно 5,11 Земель, чтоб прокормить все население планеты, если оно будет жить так же, как я. Понятно, что я живу лучше, чем большинство людей в Африке, и, может быть, в Китае и Индии. И многие из вас живут в городах гораздо лучше, чем они. Но это тоже одна из классических экологических прикладных штук, которые очень часто используются в качестве пугалки, что если мы все будем жить хорошо, то нам ресурсов не хватит, давайте сокращать потребление.

Конечно же, ни на кого это особо не влияет. Да и я не стал после своих расчетов потреблять в 5 раз меньше, чем раньше. Сегодня я прилетел в Москву на три дня, а мог бы идти до столицы пешком, и наверняка резко бы уменьшил свой футпринт (экологический след). Потому что один полет на самолете сжигает какое-то огромное количество ресурсов. Так что в массовом сознании живет такое противоречие между собственным потреблением и пониманием, что многим из землян надо жить скромнее.

![]()

Двигаемся дальше, поговорим о третьем законе экологии. До этой поры мы с вами говорили только про одну популяцию, которая растет и съедает то, что ей дают. То есть, она либо ест, пока не насытится и растет экспоненциально, либо ее рост останавливается. В природе, на самом деле, такого не бывает. То есть, у нас всегда есть, условно говоря, хищник и жертва. Причем, если в массовом сознании хищник и жертва – это обязательно лиса и заяц, то с точки зрения эколога, заяц и трава – это тоже хищник и жертва. Здесь заяц – хищник, а трава – это жертва. Хищник и жертва – пара. И численность этих двух популяций тоже себя ведет очень интересным стандартным образом, который претендует на звание экологического закона.

Здесь нужно помнить и знать о двух очень простых вещах. Первая простая вещь: кто мельче, тот и растет быстрее. То есть, условно говоря, одноклеточная простая водоросль растет всегда быстрее, чем дафния. Дафния растет быстрее, чем рыба, а рыба растет быстрее, чем какой-нибудь огромный орел. То есть, кто мельче, тот растет быстрее. Это первое правило.

![]()

А второе правило таково: мы все знаем про трофическую пирамиду, что каждый слой, каждый верхний уровень должен съедать, условно говоря, в десять раз больше, чтоб прорасти на какое-то количество вещества, десять килограммов прорастают только на один килограмм, остальное уходит на дыхание, на поддержание метаболизма.

![]()

То есть, я не могу съесть десять килограмм котлет и стать толще на десять килограмм, мне еще нужно накормить верхушку трофической пирамиды. То есть были водоросли, их съели рачки, на 10 кг водорослей – 1 кг рачков, рачков съели маленькие рыбки, опять пропорция 10 к 1, а затем маленьких рыбок съела щука. В итоге щуке, чтобы вырасти, нужно огромное количество водорослей.

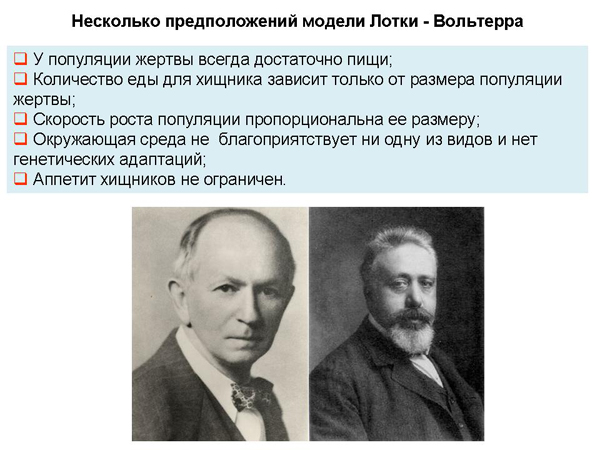

Из этих двух правил и не только из них вытекает… Есть еще много условий, которые мы сейчас не будем с вами разбирать: конечно же, для возникновения такой хитрой динамики в популяции хищник-жертва нужно еще несколько условий, мы сейчас не будем их с вами здесь приводить подробно. Это знаменитая модель «хищник-жертва» Лотки – Вольтерры. Если бы мы стали о ней читать, то поняли бы, что здесь уже экология приближается к физике. Она довольно точно и четко формулирует те ограничения, которые накладывает на свои модели.

![]()

Точно так же физика говорит: если у нас есть идеальное черное тело, то оно будет так-то поглощать энергию. И, исходя из этого, мы делаем какие-то заключения, которые в принципе с точки зрения окружающего мира вроде бы бессмысленны (идеально черных тел не бывает), а потом оказывается: вот, ребята, работает же, действительно, мы описываем реальные тела в приближении, и всё работает, и мы потом предсказываем поведение сложных систем.

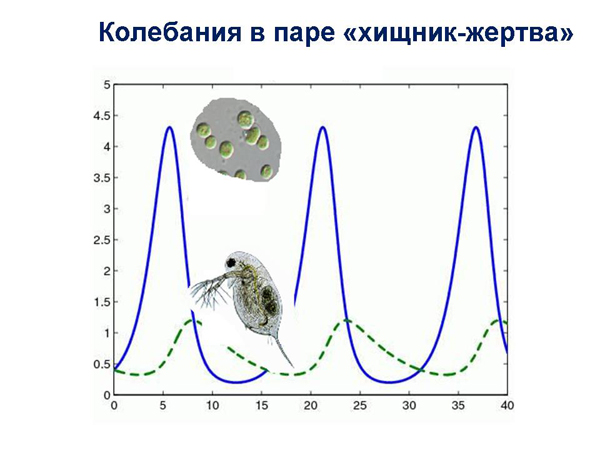

Точно также и здесь, у правил есть довольно четкие ограничения, есть так называемые идеальные популяции, и у нас получается такая замечательная, но простая динамика. Это у нас численность жертвы, это – численность хищника: так называемые, колебания в противофазе. Сначала быстро вырастает жертва, быстрорастущая водоросль, потом потихоньку к ней подбирается хищник, который её ест, ест, ест.

![]()

Потихонечку численность хищников вырастает, они жертву быстренько съедают, ее численность падает, им еды не хватает, они тоже падают в своей численности. Пока он падает, количество жертв опять вырастает. И вот это циклическое поведение продолжается (в идеале, которого никогда не бывает) бесконечно долго. Так называемые третий закон поведения системы «хищник-жертва».

![]()

Но и здесь есть неувязочка: опять вернемся к нашему любимому закону всемирного тяготения, который описывает два тела, которые притягиваются к друг другу, и мы очень точно можем посчитать орбиты Земли и Луны, и чьих угодно. Если мы в эту простую модельку добавляем третье тело, то у нас уже варианты поведения могут быть абсолютно разные, и порою непредсказуемые. Здесь точная аналогия с природой: закон всемирного тяготения, два тела притягиваются, мы можем предсказать их поведение.

Что будет, когда добавим третье тело, даже сегодня физики могу дать много разных решений. То же самое здесь: два вида колеблются. Мы можем, в принципе, в идеальной ситуации предсказать их поведение. Что будет, если мы в эту систему добавим третий вид?

![]()

Конечно же, в мире не бывает озер, где есть один вид водорослей, и один вид планктона. Таких озер в мире не существует. В озере десятки видов водорослей, десятки видов планктона, давайте хотя бы еще один добавим. Система Лотки-Вольтерры «хищник-жертва» уже не может в этом помочь.

![]()

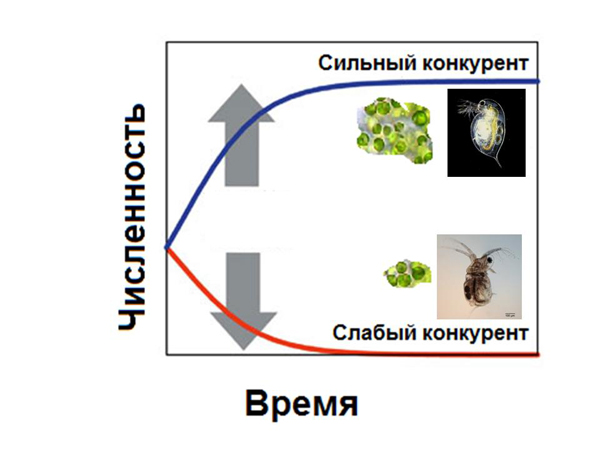

И тут у нас возникает четвертый закон, замечательнейший закон, закон конкурентного исключения Гаузе, или закон конкуренции популяций. Этот закон гласит очень простую вещь: если у нас есть банка, и в этой банке есть только один вид пищи, то у нас в этой самой банке может жить только один вид, потребляющий эту пищу. Два вида, которые едят одну и ту же пищу в одной и той же банке, никогда не уживутся вместе. Потому что один из них будет всегда есть чуть-чуть быстрее, или будет ее усваивать чуть-чуть эффективнее, и он выиграет эту конкуренцию. А второй вид неизбежно вымрет.

![]()

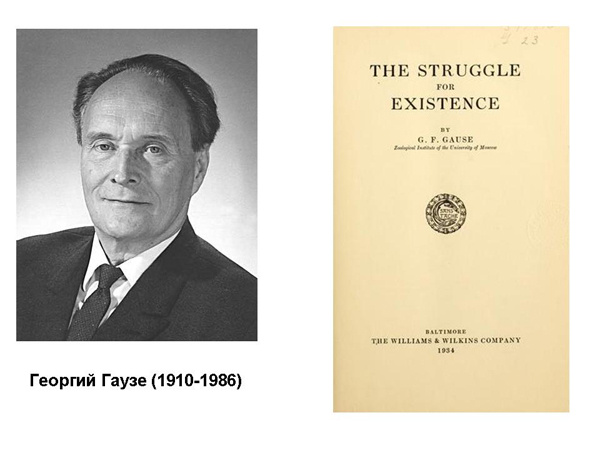

Эту работу, которую называют основой современной экологии все ученые в мире и не только в России, Гаузе, замечательный советский, российский ученый опубликовал (меня этот факт, на самом деле, поражает), когда ему было двадцать четыре года. По сегодняшним временам это просто круто. Человеку было 24 года, он еще был студентом, он хотел поступить в Кембридж, его не брали на стипендию. Чтоб его взяли на стипендию, он опубликовал книжку, даже не статью, а книжку «Борьба за существование», в которой он сформулировал этот самый закон конкурентного исключения.

![]()

И его все равно не взяли на эту самую стипендию, но это и не помешало ему стать одним из самых известных ученых в области биологии российского происхождения. Потому что его приоритет в этой области бесспорен. Очень часто бывает, что мы говорим, что наш соотечественник, россиян, что-то изобрел, а за границей говорят: «Нет, изобрел кто-то другой». Но здесь такого нет: любой эколог, откуда бы он ни был, скажет, что Гаузе – это приоритет номер один.

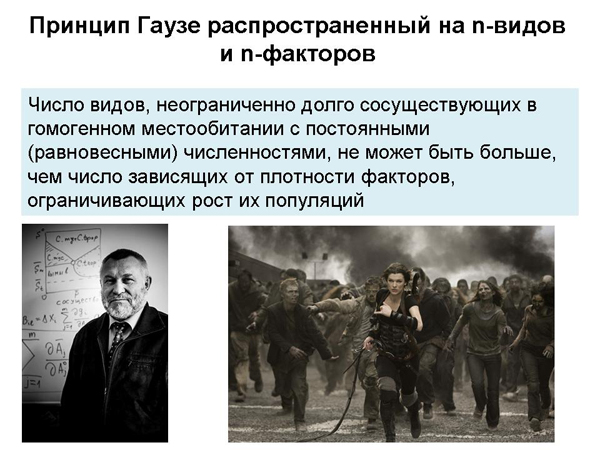

На сегодня принцип Гаузе уже немножко переформулирован, его распространили на n-количество видов и на n-количество ресурсов. И он звучит так: число видов неограниченно долго сосуществующих в гомогенном местообитании (то есть, в нашем случае в стеклянной банке), не может быть больше, чем число, зависящих от плотности среды факторов, ограничивающих рост их популяции.

То есть, если у нас в банке только одна водоросль, то на ней будет расти только один вид рачков. Чтоб у нас было два вида, нам нужно добавить вторую водоросль. Тогда мы можем вырастить два вида. Если мы хотим, чтоб у нас было пятьдесят видов, то мы должны найти пятьдесят факторов, которые будут влиять на их численность, и совсем не обязательно, что это будет их пища. Это может быть температура, это может быть свет, это может быть что угодно, это могут быть какие-то метаболиты. Но мы должны знать, что у нас есть пятьдесят факторов, которые влияют на их рост, и тогда у нас в этой банке смогут жить пятьдесят видов. А если нет, да, то тогда выживет только один.

Этот замечательный кадр демонстрирует: да, если появились зомби, тогда людям на Земле уже не место. Ресурс один, а вида два, в банке не ужиться.

![]()

А эта фотография (внизу слева), это не зомби, это директор нашего института Андрей Георгиевич Дегерменджи. Эта формулировка теоремы – из его докторской диссертации. Существуют альтернативные формулировки, они примерно об одном говорят, это, так называемый, принцип Гаузе, распространенный на n-видов и n-факторов.

Не знаю, слышали ли вы о такой замечательной фразе: «парадокс планктона» – это то, что озадачило всех водных экологов примерно в 50-е годы. Озадачило их вот почему: если мы выходим на озеро, в нем вроде все перемешано, мы берем пробу воды, и в этом озере живет несколько десятков вида планктона и несколько десятков видов рачков. С точки зрения этих законов экологии должен выжить только один: сколько ресурсов, столько и видов. Вроде бы озерная система работать не должна. Должно остаться один вид водорослей, один вид рачков, остальные должны вымереть. Но этого никогда не происходит, над этой загадкой ломают головы экологи, и американский лимнолог Хадчинсон назвал это «парадоксом планктона».

![]()

Это фотография недавно обошла все научпоп-статьи и издания, это называется «Капля морской воды». Самое смешное, что это фейк, то есть, это не настоящая фотография, это не реальная капля воды, а это несколько литров, или даже десятков литров воды пропустили через газ, потом сконцентрировали в одной капельке и сфотографировали.

В любом случае, пусть в пятидесяти литрах, но у нас живет очень много разных организмов. И все они как-то сосуществуют, и вот эти законы, про которые мы говорили, вроде эту жизнь никак не объясняют. Теперь на минутку мы отвлечемся от законов экологии.

![]()

Так как у нас в названии лекции было «Быть планктоном – это круто», мы приведем несколько примеров, почему круто быть планктоном. Может быть, кто-то из вас не знает, что такое планктон (ведь во фразе «офисный планктон» есть что-то такое пренебрежительное, это какие-то люди, которые что-то делают по чужой воле, и вообще бессмысленные существа, сидящие за компьютерами в офисах).

Откуда это пошло? Планктон – это организмы, чье местонахождение в водной толще в основном определяется течениями. Они такие маленькие, что их течения переносят куда угодно. Оттуда и пошло такое пренебрежение: куда понесло, там он и оказался. Самое смешное, что это не совсем правильно. Парадокс в том, что планктон носит течениями куда угодно только с точки зрения горизонтальной плоскости. Если мы будем говорить про вертикальную плоскость, то там всё совершенно по-другому.

![]()

Тем не менее, почему планктоном быть круто? Во-первых, опять же такой детский слайд, какое самое сильное животное в мире: муравей или слон? Можно сказать: «Конечно же, муравей, потому что он поднимает относительно своей массы гораздо больше, чем слон». А на самом деле, нет. На самом деле, самое сильное животное на земле – это планктон.

![]()

Было несколько статей, которые я взял из агрегатора научных новостей. В океане живут такие рачки, называются копиподы. И те, по утверждению авторов статьи, сделавших кучу измерений, являются самыми сильными животными. Чтобы убежать от хищника и вообще передвигаться, они двигаются такими маленькими, как бы резкими прыжками. Они двигаются прыжками, сокращая свои длинные усы, они ими машут резко, и резко плывут. И когда измерили механику этих усов и посчитали усилия на единицу длины, оказалось, что это самое сильное животное на Земле! Потому что усилия, которые они совершают, сокращая свои усики, просто фантастические, и ни с чем не сравнятся в животном мире. Так что планктон – самое сильное животное на земле.

И одно из самых быстрых, потому что его фаза прыжка – она тоже мгновенная. Кстати, это нам доставляет огромное количество хлопот, потому что когда мы исследуем соленые озера, то в соленых озерах живут тоже копеподы, вот такие рачки. Дафний-то мы ловим пипеткой, дафний поймать пипеткой очень легко. Дафния плавает медленно, их поэтому еще называют водными коровами. Берешь ее пипеткой, поймал и посадил в емкость. А к копиподу начинаешь пипетку подносить, а он прыгает. Поэтому приходится просто, тупо, налить их очень много в банку, и почти что наугад тыкать, кого-нибудь, скорее всего, поймаешь. Потому что просто так целенаправленно поймать копепода пипеткой невозможно, он очень быстро упрыгивает.

![]()

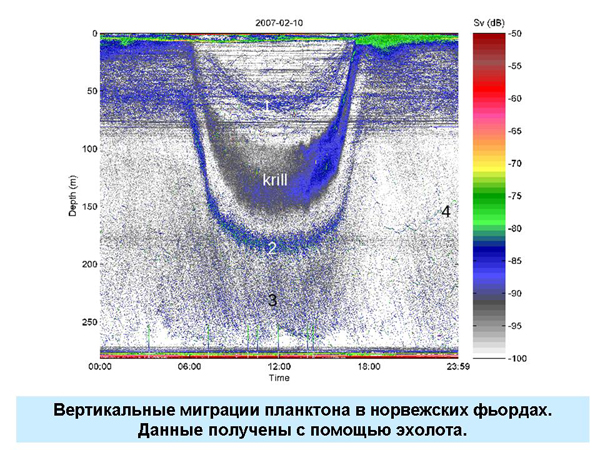

Второе: у планктона – самая масштабная миграция в мире. Возьмем классические картинки из национального парка Серенгети (Танзания): антилопы гну большой толпой куда-то бегут. Есть фотографии, на которых летят огромные стаи гусей, вроде как большие миграции. Это все, на самом деле, мелочи, потому что самая масштабная миграция в мире опять же происходит у этих самых рачков, которые живут по очень простой схеме. Они живут по этой простой схеме в морях, в океанах, в озерах: днем они уходят на глубину, чтобы их не съела рыба, ночью они поднимаются к поверхности, потому что около поверхности чаще всего много еды и они там кушают.

![]()

Я сделал такую очень-очень грубую оценку, и, на самом деле, может быть миграция еще больше. Ежедневно примерно двести миллионов тонн планктона поднимается вверх и опускается вниз на расстояние от 10 до 500 метров. Так что это самая масштабная миграция, которая как раз и говорит о том, что планктон – не такой тупой. Его вроде как течениями-то и носит, но если мы будем говорить о глубине, то он очень осознанно выбирает, где ему находиться. То есть, если днем светит солнышко, а здесь плавает рыба, которая может его съесть, он пойдет себе в глубину. Ночью рыба его не видит, и он поднимается наверх.

На самом деле, есть огромное количество очень красивых работ, которые опубликованы в таких крутых журналах, как Nature, где в озерах запихивают специальные трубы и начинают обманывать животных: посадят одного хищника, уберут другого хищника, нальют воду, в которой сидели хищники. Ну и было показано, что сложное поведение планктона регулируется, во-первых, светом, а во-вторых, химическими сигналами, которые выделяют рыбы. То есть, они реагируют на какую-то химию, которая есть у рыб, и если рыбы не будет, он вниз не пойдет, ну, зачем пятьсот метров вниз идти? А если рыба есть, тогда нужно уже идти вниз.

![]()

Это замечательная картинка, сделанная с помощью эхолота или акустического допплеровского профилографа. Он излучает вниз, звук отражается по принципу «летучей мыши». Если объект движется и частота меняется, то можно измерить размер объекта и его скорость. И синенькая на картинке – это криль. В течение суток популяция криля, которая была наверху, пошла вниз, опять поднялась наверх. Здесь прекрасно видно, что животные разных видов и размеров могут выбирать разные глубины. Так что, когда мы начинаем исследовать поведение планктона, то оказывается, что он не такой тупой, просто переносимый течениями. Огромное количество факторов влияют на то, где ему и как находиться.

![]()

Ну и еще одна причина, почему быть планктоном – это круто. Как мы знаем, у человека примерно 23 тыс. генов, у дафнии примерно 31 тыс. генов. С точки зрения дафнии, человек – существо примитивное, потому что у него генов, как минимум, на треть меньше. Мы сейчас не говорим о том, что это за гены, нужны они дафнии или нет. Но если бы мы были с вами экологами, то еще лет 30-50 назад, когда считалось, что каждый ген – это что-то такое важное, и каждый ген задает признак, то, наверное, мы бы с вами очень сильно расстроились, если б мы узнали, что у дафний генов намного больше, чем у человека. Но сейчас-то мы знаем, что не все так просто с количеством генов, что могут быть непонятно какие мусорные гены, какие не мусорные, какие из них важные или неважные – это вопрос. Но, в принципе, с точки зрения штук, у дафний генов намного больше, чем у человека.

В прокате шел фильм под названием «Люси», где замечательная Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) включает свой мозг не на 10%, а больше, и благодаря этому может сделать всё, что хочет. Если представить себе, что можно включить все свои гены, чтоб они что-то делали, и дафния включит всю свою тридцать одну тысячу генов, то это будет просто такой супер-организм, который, конечно же, сразу вытеснит человека с Земли. Потому что у него больше возможностей, тридцать одна тысяча, чем у нас. Так что вот, дафния, включившая все свои гены, превратилась в Скарлетт Йоханссон.

![]()

Ну вот, и один из примеров, на самом деле, ученые не знают, зачем у дафний столько генов, непонятно, откуда они вообще взялись и что с ними делать. Ну вот, один из примеров это не два разных вида, это одна и та же дафния. Когда в воде есть химия от хищников, и когда в воде нет химии от хищников. У дафний очень сильный цикломорфоз, и вообще она может делать с собой всё, что хочет. То есть, это, так называемая, защита от выедания. То есть, она думает, что маленький малек ее хочет съесть, а у малька рот же небольшой, и в принципе, эффективность ловли мальков определяется размером жертвы, то есть, большую жертву он не съест, маленькую съест. И дафния берет и выращивает себе такой шип на голове и такой длинный хвост, чтоб быть больше, чтоб спастись от этого самого малька.

Представьте себе, что человек ни с того, ни с сего вырастил себе длиннющую голову и еще какую-нибудь ногу. Так не может быть, у нас все такое фиксированное. Конечно, некоторые органы у нас меняются, от первого до четвертого-пятого размера, и кому-то нравится поменьше, кому-то побольше, но все равно не такие большие вариации, как у дафнии. Так что одно из таких возможных применений этого гена, если пофантазировать, могли бы быть такие штуки. Может быть, какие-то другие. Но, на самом деле, пока мы не знаем, зачем все эти гены нужны.

![]()

Теперь попробуем кратко суммировать все наши законы экологии. Мы начали с того, что у нас есть наша замечательная дафния. Я вообще считаю, что это, наверное, самый красивый в мире рисунок, какой можно себе представить: фотография дафнии с яйцами в выводковой сумке, это прямо такое совершенство.

У нас есть дафния, которая ест водоросли, и которая растет по экспоненциальному закону, это наш первый закон экологии. Потом мы добавляем ограничение на емкость среды. Мы понимаем, что наша дафния сидит в банке, у нас ограниченное количество котлет, ну, условно говоря, биогенных элементов. И тогда у нас кривая становится уже кривой с насыщением, то есть в популяции дафний включаются механизмы самоограничения численности.

Всё замечательно, дальше мы усложняем нашу систему, мы понимаем, что у нас есть еще и карась в озере. У нас дафния и карась – это «хищник-жертва», они начинают себя вести таким сложным путем, колеблются в противофазе, всё хорошо. Потом мы вспоминаем, что у дафнии есть другой вид дафнии, который с ней конкурирует. Ну, у нас возникает наш четвертый закон экологии, что у нас должен выжить только один – сильнейший.

Но на этом история не заканчивается, потом мы понимаем с вами, что у нас есть солнышко, которое светит на это озеро и как-то влияет на их поведение, у нас есть температура, которая ведет себя хитрым образом, у нас есть ветер, который перемешивает всё это, добавляя течение. У нас есть не один вид корма, а десятки видов корма. Ну, и можно было бы нарисовать десятки видов разных рачков, много видов рыб, и все это можно усложнять, усложнять, и у нас получается такая, уж я не знаю, пессимистичная ли это или оптимистичная картина, но это в каком-то смысле такое современное состояние популяционной экологии, которая стоит, может быть, даже на распутье.

![]()

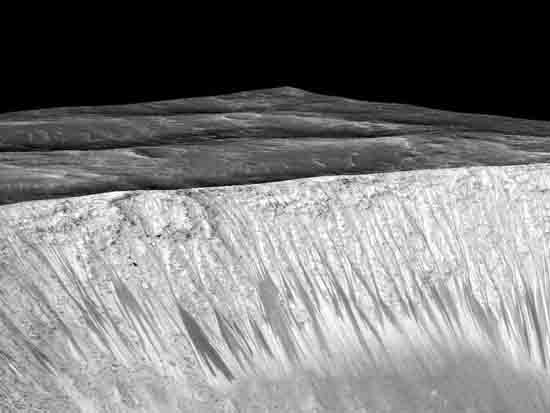

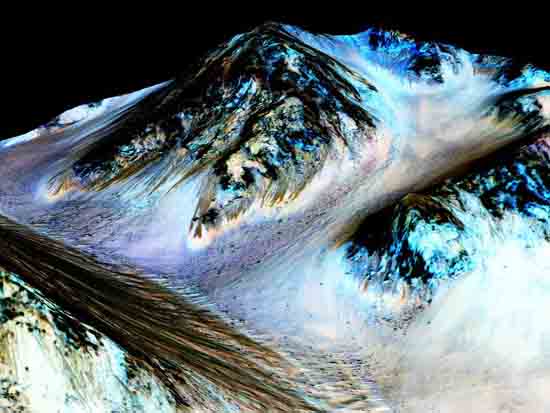

Это статья, которая была опубликована в Nature в 2008-м году, называется она «Хаос в долговременных экспериментах с сообществом планктона». 2300 дней проводился эксперимент в больших объемах, инокулировали (помещали) разные сообщества, очень рутинно, монотонно исследовали всю динамику этих видов, и число видов, и число тех химических элементов, которые позволяют расти водорослям, и температура, и свет и прочее.

Мы знаем законы экологии, они, в принципе, простые. Зная простые законы физики, мы можем моделировать поведение сложных объектов. Здесь идеология такая же: мы знаем простые законы взаимодействия популяций; если мы знаем все факторы, мы можем построить модель. Они попытались строить модели, и сказали, что поведение непредсказуемо. То есть, самый длинный горизонт, который они могли предсказать, это примерно 15-30 дней. Если мы стартуем в этой точке, это точные начальные условия, мы начинаем моделировать, на пятнадцать-двадцать дней смоделировали, что будет дальше, модель показывает неверно. То есть это, так называемое, хаотичное поведение. Горизонт предсказаний очень короткий, что будет дальше, непонятно. Вывод, опубликованный в Nature, таков: хаотичная динамика с очень коротким горизонтом возможностей предсказания.

Отсюда следует, что на сегодня невозможно предсказывать на долгий срок поведение сложных систем, состоящих из многих видов, например, планктона в океане. Таково печальное или счастливое состояние водной экологии. Конечно же, с этим можно спорить, но это одно из проявлений того, что мы сейчас знаем о природе, с точки зрения фундаментальных элементарных законов, и как мы их пытаемся применить к описанию поведения сложной системы.

Вполне возможно, что нам еще не хватает знаний о тех факторах, которые присутствуют, чтобы их описать. Я, наверное, буду заканчивать на этой оптимистичной ноте. Какие-то детали могу подробнее развить, отвечая на ваши вопросы, или даже Леонард Полищук что-нибудь добавит. Он – человек, который сделал довольно много для объяснения элементарных законов такой настоящей популяционной экологии и не только в России, а в мире.

Фото и видео Dr. Ralf Wagner

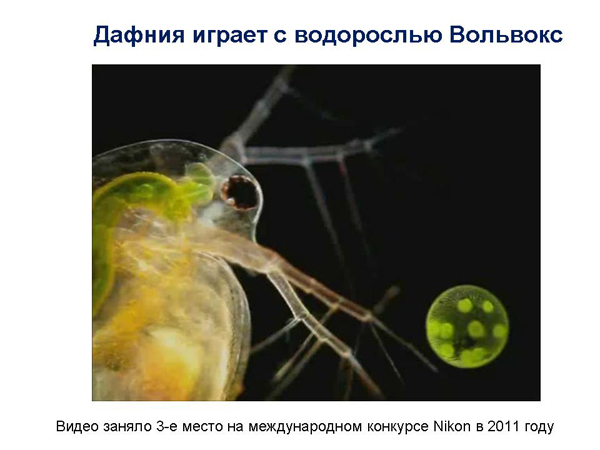

![]()

Это такое замечательное видео, которое выиграло конкурс макро-фотографии в 2011-м году. Да, это дафния, которая играет с водорослью вольвокс. Здесь всем можно потанцевать. Разве может быть что-то красивее, чем это животное, которое так пристально смотрит на водоросль, которая крутится у нее перед глазами? Да, это она двигает глазом. Утверждается, что она следит за водорослью. Я не знаю, следит ли или просто дергает им, но видео просто замечательное, оно завоевало третье место в 2011-м году на конкурс Nikon. А это водоросль вольвокс. Музыку I like to move it, move it я присоединил сам, нужно было громкость побольше сделать у телевизора. Спасибо!

Вопросы и ответы

Борис Долгин: Спасибо большое. Я бы начал с маленького вопроса, а дальше дал бы возможность выступить, в том числе, несомненно, нашему гостю и участнику проекта Леонарду Полищуку, которого мы очень рады видеть всегда в любом качестве. Скажем так, в большей части вашего доклада шла речь об относительно простых объектах. Насколько, как меняются закономерности, принципы их описания и так далее при переходе к объектам более сложным? Меняются ли они? Или меняется значение переменных?

Егор Задереев: Нам, людям, хотелось бы верить, что для того, чтобы описать популяцию человека, нужно учитывать социальные факторы. Ну не такие же мы «тупые», как планктон. Мне кажется, что очевидна предпосылка, что да, чем сложнее объект, тем на него большее влияние оказывают поведенческие, социальные закономерности и нашу модель нужно существенно усложнять. Но, по большому счету, насколько я знаю, описание сколь угодно сложных биологических объектов (при соблюдении тех условий, про которые мы говорим, когда у каждого простого закона есть свои граничные условия) повторяется.

Грубо говоря, человек будет расти так же, как и дафния. И, как бы нам не хотелось верить, что социальная роль важна, но на скорость роста человечества влияют имеющийся объем ресурсов, пока мы не перебьем друг друга. И как-то не сильно помогают наши самоограничения. Наверное, пример с человеком не очень корректен. Но думаю, что между слонами и дафниями большой разницы нет.

Ведущий: Я не имел ввиду человека.

Е.З.: Ну ученым так чего, они и на человека…

Ведущий: Честно говоря, исследователи, которые пытаются работать с человеком и ресурсами, выглядит более сомнительно. Есть и в России эти исследователи, и все это такое пока очень зыбкое. Вот я пока не про человека. До обезьяны, условно говоря.

Е.З.: До слона… Нет, конечно же там начинают добавляться социальные вещи. Безусловно, их нужно учитывать: их территориальность, статус… Но, в принципе, это лишь дополнительные фишки к тому же самому самоограничению роста численности популяции. То есть, условно говоря, то, что выводит популяцию на логистическую кривую. Мы добавили новые знания. Если у дафний была просто конкуренция, то у слонов это сложное поведение, которое приводит примерно к тому же. То есть особых принципиальных отличий я не вижу, и не встречал в публикациях. Любые популяционные модели в своей начинке содержат очень простые функции экспоненциального или логистического роста.

Ведущий: В чем вы видите будущее этих моделей? Представим себе, что мы говорим о развитии науки через пятьдесят лет. Я пока опять-таки специально не касаюсь человека.

Е.З.: Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, если жить в рамках такой детерминистической концепции, что мы всегда по известному начальному состоянию можем рассчитать конечные состояния, то хотелось бы верить, что нам нужно все время уточнять и уточнять начальное состояние, в конце концов, мы конечно состояние рассчитаем.

Альтернативный взгляд, теория хаоса, говорит нам о том, что, ребята, у нас никогда не будет такого полного знания начального состояния, чтобы рассчитать поведение достаточно сложной системы. То есть, и тогда мы должны говорить на языке вероятностей, возможных исходов (как метеопрогноз). Мы сможем сказать, что вероятность того, что такая-то популяция будет доминировать на столько-то процентов.

И мне сейчас больше нравится вероятностная раскладка как сочетание, скажем так, детерминизма и такой стохастики, которая нас выводит на язык вероятностей и на язык возможных исходов. Я думаю, что это будет на уровне метеопрогнозов, прогнозов урожайности, ураганов в океане…

Сейчас же есть масса программ, американцы запускают кучу зондов, которые плавают в океане, все измеряют. Спутники смотрят на океан и мы, в конечном итоге, просто должны набрать эти данные, которые позволяют моделировать начальное состояние. У нас сейчас их нет, а потом мы сможем делать вероятностный прогноз о том, что случится с биосферой. Я за такое глобальное мировое моделирование биосферы на языке таких вероятных исходов.

Ведущий: Спасибо.

Слушатель: Я бы хотела задать очень простой вопрос. Вы говорили о том, что результаты моделирования не совпадают с экспериментом, только совпадают на протяжении некоторого небольшого периода времени. Вопрос такой: а с численностью организма в эксперименте это как-то связано?

Е.З.: Вы имеете в виду последнюю часть моего рассказа?

Слушатель: Да, последнюю.

Е.З.: Нет, не связано. Там получается, что… Суть этой хаотичной динамики в том, что мы стартуем с какой угодно точки. Не важно, было в этой точке десять или сто видов, а дальше мы прогнозируем ее точно на пятнадцать дней, а после этого не можем прогнозировать. При этом, сколько было в данной точке видов, неважно. То есть, любая из точек этого ряда дает нам возможность предсказать численность на короткое время.

Слушатель: Нет, я имею ввиду не число видов, а число организмов.

Е.З.: Число организмов. Ну, конечно, там же на кривой – число организмов. То есть, тут нет разницы.

Слушатель: Спасибо.

Ярослав Никитенко: Соответственно, у меня вот вопрос по той же статье. Вы говорите, что длина прогноза – пятнадцать дней. Мой вопрос: какова длина цикла размножения? Может быть, там куча поколений сменилась за это время. И еще вопрос… Дни – это человеческая единица, может быть, там один день как для нас год…

Е.З.: Нет, для планктона все это сопоставимо. Понятно, что для водорослей это несколько поколений, а для рачков – это одно поколение, а, может быть, и полпоколения. Так что ваше замечание, возможно, некритично.

Слушатель: Известны ли в экологии виды, которые могут влиять на свою среду? То есть, человек сейчас может влиять на среду, на планету, а вот другие какие-то…

Е.З.: Все виды влияют на среду. Любой вид, когда живет, выделяет какие-то продукты метаболизма, и, тем самым, влияет на среду. Два миллиарда лет назад на Земле не было кислорода, а потом его наработали водоросли, и кислород появился. Так сформировалась пригодная среда для жизни человека. В этом смысле любой вид влияет на среду. Возможно, я не понял вашего вопроса?

Слушатель: Один из законов, о котором вы рассказали, что популяция размножается, пока у нее есть ресурсы. Мой вопрос: а может ли организм подстраивать под себя среду так, чтобы и дальше размножаться, и привлекать ресурсы?

Е.З.: То есть, умный организм. Здесь сразу на ум приходят муравьи, которые разводят тлей, чтоб их пасти. Опять же, на человека плохо всегда переходить. Но если мы сейчас скажем, что мы для себя производим среду, мы все равно ее не производим в том смысле, что планета у нас все равно одна. То есть, мы часть ресурсов перераспределяем для себя и делаем часть ресурсов более доступными, но при этом общее количество ресурсов мы не увеличиваем …

Мы не можем нарушить законы термодинамики и сохранения вещества. То есть, больше, чем у нас есть ресурсов, мы ни откуда не возьмем. Мы можем использовать в будущем какие-нибудь астероиды. Может быть сможем зажигать новые звезды вокруг нашей планеты. Но больше ресурсов чем есть, у нас не появится.

В этом смысле муравьи разводят тлей, ну хорошо, они свою «банку» сделали побольше. Пусть даже муравьи захватят всю планету, разводя тлей, все равно, рано или поздно, планета кончится. Размер «банки» всё равно, так или иначе, будет ограничен. И все равно весь вопрос в том, в какой банке они сидят. То есть, как они стали разводить тлей, увеличили ли свою банку. Но она все равно как бы никуда не делась.

Ведущий: По-моему, тут есть экологическая проблема: что считать средой. Потому что в одном понимании мы можем сказать, что да, для человека среда – это Земля с прилегающим пространством. Предположим, человек освоит близлежащие планеты, и тогда для человека средой станет нечто большее. В какой-то другой момент для человека средой была не вся Земля, а некоторые части планеты.

Правильно ли здесь работать с одним и тем же понятием среды? Частью ответа является просто тезис о том, что организм как-то всегда взаимодействует с чем-то вокруг, и то, с чем он взаимодействует, можно назвать его средой.

Е.З.: В принципе, да, это тавтология, но мы же можем сказать, что если бы человек, условно говоря, не притащил бы астероиды, у него бы все кончилось, он бы умер. И в этом смысле, возвращаясь к старой среде, ему бы ее не хватило, он вышел бы за ее пределы.

Ведущий: Да, если бы человек не доплыл до некоторых островов, которые в тот или иной момент не были населенными и не стал бы оттуда добывать какие-нибудь ресурсы…

Е.З.: Популяционная экология не работает на таких, как мне кажется, длинных временах, потому что вы же видите, во всех этих моделях, мы не стали про это говорить, считается, что в популяции не происходит никакой генетической революции, которая делает ее более приспособленной.

Как видим, среда не меняется так, что бы стать более благоприятной для одного из видов. Если среда постоянна, а банка не увеличивается, то эволюции нет. Если мы на это накручиваем всю современную биологию, то, конечно же, мы тут же завалимся во всей этой сложности, и поймем, что всё очень сложно. Нам тогда придется перейти на язык тех «законов экологии», которые не являются законами, а которые являются простыми декларациями, что «Всё влияет на всё».

Замечательно, вы можете с этим транспарантом идти на улицу, с ним вы никогда ничего не предскажете. В этом смысле, даже используя «банальный» мальтузианский рост, я предскажу больше, чем эколог со слоганом «Всё влияет на всё». На мой взгляд, лучше оставаться в рамках каких-то упрощенных систем, ограничив их от излишней сложности, чем сказать, что всё так сложно, что мы ничего не можем сказать. Ученые – люди приземленные, они предпочитают работать с максимально простыми объектами.

Ведущий: Видимо, вопрос нужно интерпретировать как: существуют ли организмы, которые воздействуют на среду каким-то целенаправленным образом? И тогда пример с муравьями вполне в этом смысле нам помогает. Так, еще?

Лев Московкин: У меня три простых вопроса. На самом деле, эта лекция стала еще одним примером… Борис, если ты помнишь, был такой жестокий спор Илларионова с климатологом, и потом был подробный его анализ. Для меня эта лекция стала продолжением той дискуссии. Это было совершенно блестящее изложение настоящей экологии, которая для меня, честно говоря, звучала буквально музыкой на фоне торжества этого бреда в виде политэкологии, из которой сделали проститутку. Причина там та же самая, что не пускают эту науку на человека. Правильно ли я понимаю, что сдвигом модели «хищник-жертва» где-то на четверть периода вычислить невозможно? На какую величину?

Е.З.: На самом деле, у этой модели «хищник-жертва» очень большое число реализаций. Я не знаю по поводу точного сдвига, я думаю, это будет зависеть от соотношения скоростей.

Лев Московкин: Но меньше полпериода, я понимаю, что это хаотически.

Ведущий: Это зависит от скорости.

Е.З.: Да-да, там же тоже может возникать сваливание в один режим и в другой, там сложные фазовые диаграммы начинаются.

Лев Московкин: Теперь такой существенный вопрос. Хаотическая динамика, которую вы показали (насколько я понимаю, это эксперимент)… В природе бывают наложения разного масштаба колебаний, разного по амплитуде периодов. Допустим, если меняешь масштаб, то то, что было склонным одной волны… Не совсем фрактальная картинка, но типа того… А если расширяешь, то наоборот. Потому что я заметил, что там буквально идут кластеры…

Е.З.: Да, ну там… Про эту последнюю экспериментальную работу говорить большого смысла нет. Это один длинный эксперимент. Понятно, что его еще нужно анализировать, что-то чисто, что-то нечисто сделали. А если говорить общие слова про называемую хаотичную динамику, то хаос – в общественном понимании. Хаос, с точки зрения математики, это не полный беспорядок. Там могут повторяться абсолютно одинаковые пики и волны, но проблема как раз в горизонте предсказания.

Мы можем сказать, что система будет себя вести так-то, в целом, но как она будет себя вести в каждый конкретный момент времени, мы сказать не можем, в этом проблема. Если мы говорим, что один цикл накладывается на другой, то мы все равно как бы идем к тому, что мы говорим, что ребята, все-таки хаос – это недостаток знаний, и, рано или поздно, мы детерминизмом разложим его на составляющие.

Лев Московкин: Хорошо, после лекции это уточним, если можно. И точно также я впервые слышу про расширенный принцип Гаузе. Одно замечание: я не понимаю, почему этого никто не знает (или знает, но не говорит), что клонирование, равно партеногенез, зависит от эволюционного состояния вида. У человека это не получится никогда. Правда, тут вопрос еще в том, что вы имеете ввиду, потому что в клонировании путаются две вещи: спасение редких форм, или, скажем, получение, грубо говоря, Урфина Джюса, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Но, в принципе, это зависит от эволюционного состояния вида. И все виды, которые допускают партеногенез, рекламируемый в природе, это все виды очень дифференцированные, филогенетически продвинутые. И, конечно, хотелось бы знать, вы заявили в лекции о сравнении с дрозофилой. А есть ли у дафний (неразб)анализ, и если есть, то тогда центромеры должны стать видимым маркером, ну как при… (неразб) . Спасибо.

Егор Задереев: Ну, конечно же, партеногенез и клонирование – это не одно и то же, само собой, это для такого вот массового сознания, в научном мире так, конечно, говорить нельзя, потому что это совершенно разные вещи. С другой стороны, если мы говорим о возможности выращивания чего-то в пробирке, то мы все-таки можем пытаться применить ту механику, которую мы пытаемся исследовать у более низших организмов, на высших. Партеногенез-то, в принципе, на млекопитающих возможен, поэтому тут я бы так сразу не ставил стоп на человеке, потому что… Опять же, человек такое хитрое существо, что он добьется и того, чтобы сам размножался партеногенезом. Я почему-то верю вот в то, что мы это не мытьем, так катаньем, не в самом человеке, но в каком-то там реакторе рядом с баком, но как-нибудь это мы сделаем, мне так кажется.

По поводу дафний. После того, как секвенировали полный геном парочки видов, там активно пошли работы по поиску генов, которые запускают процессы, отвечающие за определение пола. В этом много движухи, статей пока мало, в основном, всё делается в США, у нас-то почти ничего не делается. Поэтому сложно сказать, но в ближайшие несколько лет, я думаю, появится много новых деталей. От дрозофил мы еще довольно сильно отстаем на дафниях, но хотя как-то приближаемся к ним в плане понимания. Простая? Простая-то, конечно, есть… У них там начинается сильная полиплодия… С дрозофилой намного сложнее работать.

Юлий Ким: Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос: в этих законах все-таки кажется многого не хватает, они описывают количественные понятия, как-то нет качественных по поводу видеообразования и так далее. К чему я веду? Вы, с одной стороны, сказали, что Земля – шарик, ограниченное количество ресурсов и так далее, вы настаиваете на этом в чем-то. И, с другой стороны, у нас с помощью различных экспериментов в пробирках видно, что количественные изменения меняются хаотически, их предсказать нельзя. Но, с другой стороны, с третьей, вы оговорили, что существуют какие-то тренды... Вот я и спрашиваю, у нас уже жизнь развивается четыре миллиарда лет на одном и том же шарике, какие тренды-то все-таки в биологической структуре видны, на какой стадии мы находимся, насколько мы это используем? Растет ли вообще эта биомасса или не растет? В целом, на какой стадии находится? Будет ли дальше расти, через сто, двести лет? Мы же… Если смотреть по эволюции Земли, то биомасса растет, и растет довольно прилично, и видоразнообразие невероятно растет, сколько это еще может продолжаться? Как в целом, количественно, описать биосферу, максимально общими понятиями?

Егор Задереев: Если мы пойдем сейчас к Вернадскому и еще к кому-то, то есть такое утверждение, что «жизнь всюдна» (т.е. есть везде). Все это на уровне таких разговоров, что эволюция идет в сторону увеличения эффективности (одна из гипотез увеличения эффективности использования доступной энергии). Скажем так, первые организмы использовали энергию менее эффективно, а мы идем к тому, что мы используем ее более эффективно. Ну и сюда тут же легко приплетают человека, говорят, что вот смотрите, человек до того эффективно использует Землю, что даже начинает из Земли вытаскивать углеводороды и ставит солнечные батареи. Если переводить это на биологический язык, то все свидетельствует о повышении эффективности использования доступной нам энергии. Не знаю, насколько это правомерно переносить на человека или нет, я не знаю, но можно линеечку положить.

По поводу биомассы, с одной стороны, я не знаю, с чего вы постулируете, что сейчас биомасса явно больше, чем была двести или триста миллионов лет назад. В конце концов, все те запасы нефти, угля и прочего – это те биомассы, которые были на Земле. Наша планета была гораздо более благоприятной с точки зрения климата для роста биомассы. Когда мы переходим на простой язык биомассы, то биомассе нужно что: свет и тепло. Если у нас сейчас на планете покрыто лесами активными и экосистемами сколько-то процентов, плюс океан, большая часть пустыни и еще чего-то, то были времена, когда эта площадь была больше, и были времена, когда поверхность океана могла быть больше. И, собственно говоря, тогда все эти огромные отложения сформировались.

Так что я думаю, что для геолога, биолога, эколога вопрос количества биомассы – это вопрос текущего климата на планете Земля, который определяется очень долговременными трендами, и сейчас, наверняка, не самый благоприятный период с точки зрения биомассы, и биомассы были в определенные времена гораздо больше.

Те же самые динозавры… Вот недавно открыли: самый огромный динозавр. Если мы посмотрим на трофическую пирамидку, то сможем вывести очень простой закон: для того, чтобы на Земле были популяции видов огромной массы и огромного размера, у нас должна быть продуктивность экосистемы, условно говоря, x-1. Если продуктивность ниже, то эти виды выжить не могут, и на Земле будут виды помельче, потому что само основание пирамидки уменьшилось.

Слушатель: Вы считаете, что динозавры более продуктивны, чем мы?

Егор Задереев: Я имею ввиду не динозавры, а экосистемы Земли в определенные времена были более продуктивны, чем они сейчас. Я могу это предположить, и я не вижу никаких оснований для того, чтобы сейчас говорить о более высокой продуктивности биосферы, чем это было в какой-то период времени за последние 400-500 миллионов лет.

Слушатель: Мы максимально используем ресурсы?

Егор Задереев: С точки зрения экологии биосфера в каждый момент времени максимально использует ресурсы, исходя из того, что у нее сейчас есть. Если у нее сейчас появляется что-то новое, то эволюция, адаптация позволяют это тут же ухватить. Если число доступных ресурсов снижается (об этом как раз может рассказать Леонард Полищук, у него прекрасные работы в Science вышли по поводу вымирания млекопитающих крупных мамонтов и др. 30 тыс. лет назад) снижается из-за климата или по другим причинам, то наши верхушки пирамиды отваливаются, и появляются адаптации, которые позволяют жить в этих плохих условиях.

Конечно, в каждый момент времени все живое: баобабы, львы и тигры используют максимальное число ресурсов из того, что у них имеется. Но это просто разные времена, их нельзя сравнивать. Времена экологические и времена эволюционные – они разные. Их нельзя так легко сшить. Нельзя говорить на экологическом языке, подключая эволюцию. Тогда должен быть другой язык, нет смысла говорить на эволюционном языке на коротком экологическом времени. Они не всегда сшиваются.

Борис Долгин: В чем тезис относительно растущего биоразнообразия?

Егор Задереев: Были времена, когда на Земле биоразнообразие было намного выше, потом были пять массовых вымираний видов, когда вымирало от 30 до 90% существовавших видов. Но опять же никакого максимума сейчас нет, сейчас все скорее бьют тревогу, что мы находимся на грани очередного шестого массового вымирания видов, в том числе, из-за экспансии человека. Пять предыдущих обошлись без влияния человека: метеориты прилетели, были суперизвержения вулканов или что-то еще, это уже другой вопрос, тем не менее они происходили.

И там на каждом из них можно говорить, что был своеобразный пик, в том числе, превышающий и нынешнее количество видов, так что… Существуют довольно точные оценки скорости образования новых видов, скорости вымирания видов, которые вымирают вне зависимости от того, есть ли человек или нет (другое дело, что мы ускоряем этот темп). Но виды образуются, виды умирают, эти скорости известны. Если мы отбросим человека, то опять же здесь скорее играет роль доступное число экологических ниш.

С одной стороны, эволюционисты говорят, что природа крайне ленива. Как только она что-то придумала, какую-то, допустим, генетическую конструкцию или какое-то приспособление, она начинает его использовать везде, где только получится. Эта инновация пихается каким угодно боком. Предпосылки – не предпосылки, а зачатки той гормональной системы, которая есть у дафний, имеет вполне четкие параллели с гормональной системой человека. Она потихоньку затачивалась, оттачивалась, усложнялась, но нас от них отделяет не так много, и даже с точки зрения очень сложных функций.

Поэтому можно сфантазировать, что природа со временем должна нарабатывать больше придумок, и эти разные придумки должны давать возможности появляться большему количеству видов. Но, кажется, этот тезис не работает, потому что как она придумывает, так она и теряет. Потом эти придумки возникают снова. Есть куча примеров, когда одни и те же признаки возникали много раз на протяжении истории Земли, потом терялись, потом опять возникали. Потому что это единственно возможные или эффективно простые штуки. Но они терялись, потом возникали. У природы нет же никакого замысла, или плана, или цели. Она живет одним моментом, наслаждается жизнью.

Борис Долгин: Так, спасибо, еще вопросы?

Наталия Демина: Слово Леонарду Полищуку из МГУ, который у нас выступал с лекцией.

Леонард Полищук: Спасибо за такое неожиданное внимание! Я только сегодня обнаружил в своей почте информацию о том, что будет Егор читать лекцию, и поэтому я здесь. Мне, по-видимому, нужно прокомментировать его доклад?

Егор сделал очень интересный доклад на весьма рискованную тему, особенно рискованную при выступлении для такой широкой публики – о состоянии экологии, о том, какие имеются возможности для достижений в экологии. И мне кажется, что объективная характеристика этого состояния такова – их, достижений, мало и они незначительны. Хотя я сам уже довольно давно занимаюсь экологией, но (и я это говорю студентам), к сожалению, экология – слабая наука. Как вы знаете, есть различия между hard science и soft science. Пока экология – это soft science. Да, кстати, Борис, вы задали хороший вопрос, как вы его сформулировали? Во что разовьются эти законы экологии через пятьдесят лет, такой был вопрос?

Борис Долгин: Да.

Леонард Полищук: Так это очень легко себе представить, потому что эти законы созданы гораздо раньше, чем пятьдесят лет назад, большая часть из них. Мы можем посмотреть, во что они превратились. Ни во что особенно не превратились. Тот же Мальтус, это же двести лет назад. Тот же логистический рост (я не знаю, вы используете это выражение? Тот, который выходит на плато), так это же Ферхюльст, это же первая треть XIX века. Ну, а «хищник-жертва» и простые формулировки конкурентного исключения – это 20-е-30-е годы XX века, это все было гораздо раньше, чем пятьдесят лет назад. И каково же состояние этой науки на базе этих законов? Очень слабое, и вряд еще пятьдесят лет нам чем-нибудь помогут.

Поэтому это рискованная тема, по крайней мере, в моем понимании. Мое отношение к этим результатам, к состоянию дел в экологии, очень скептическое. Я не знаю, может быть, Егор с этим не согласится, но из этих четырех основных «законов» экологии (которые Википедия называет законами) главный такой: всё зависит от всего (по-английски это All depends on everything else). Эти законы называются законами Барри Коммонера. В России его называют американским экологом, но по-английски его не называют экологом (ecologist). Считается, что его правильнее бы назвать «энвайронменталистом», только непроизносимое слово. Это человек, который вообще говоря, в политическом отношении такой «зеленый». Он скорее занимался не экологической, а политической деятельностью. Он даже баллотировался на пост президента США в 80-м году и набрал там какие-то доли процента.

Все это не про экологию, хотя многие люди и, например, «Википедия» рассматривают это, действительно, как законы экологии. Извините, но если такую белиберду считать законами экологии, то это дополнительное свидетельство низкого уровня развития экологии. Егор привел правильный пример, если вы такое же будете формулировать на физическом языке, то над вами будут просто смеяться. Какая это физика?! Это не физика, это какие-то сказки братьев Гримм.

Это один мой тезис, а другой такой. Даже первый из этих «законов» – «всё зависит от всего» – просто не верен, и экологи давно знают, что он не верен. Есть такой принцип, или правило, Либиха, оно состоит в том, что система лимитируется фактором, ну, ресурсом (мы используем терминологию, которая, может быть, не очень знакома широкой публике), который находится в наибольшем недостатке. Это несколько странная формулировка, но суть, давайте, я вам поясню.

Это тоже было сформулировано очень давно, Либихом в 30-е годы XIX века. Сейчас вы увидите, что это находится в прямом противоречии с законом Барри Коммонера о том, что «всё зависит от всего». Суть дела в том, что если у вас есть цветок в горшке и если вы хотите узнать, от каких факторов зависит, скажем, урожайность или продуктивность этого цветка… В первом приближении мы знаем, что есть азотные и фосфорные удобрения, это известно. Как определить, чем лимитируется данное растение, азотом или фосфором, чего ему не хватает? Либих или кто-то из его предшественников придумал метод биологических испытаний – «метод Либиха».

В горшок добавляют отдельно азот и фосфор, растение на это реагирует: увеличивает свою скорость роста или массу своей вегетативной части. Эмпирический факт состоит в том, что это всегда реакция только на что-то одно: либо на азот, либо на фосфор. Зрительным образом этого является так называемая «бочка Либиха», которая состоит из дощечек разной высоты.

Они все разной высоты, и та дощечка или та образующая, которая имеет минимальную высоту, определяет уровень воды в бочке. Так вот не бывает так, что какая-то пара дощечек одинаковой высоты, они всегда всеразные. И одна из них – та, которая имеет минимальную высоту, является образом единственного фактора, лимитирующего развитие этого растения. Так что факторов, конечно, много, но лимитирующий, то есть регулирующий, управляющий развитием системы фактор всегда один, это прямое противоречие тому, что «всё зависит от всего».

Закон Либиха всем известен, он тоже есть в экологических книжках. Как это может сосуществовать как бы сказать в одном … Я не знаю, какое ученое слово выбрать …. ракурсе, в дискурсе экологии, мне просто непонятно. Я это объясняю только слабостью этой науки, когда взаимоисключающие положения могут мирно сосуществовать в теле одной науки. Другое дело, и это, конечно, реальная проблема, как эти лимитирующие факторы выявить. И то, что существует динамика этих факторов, также усложняет задачу.

Правильная формулировка закона Либиха такова: в каждый момент времени в каждой точке пространства есть только один лимитирующий фактор. Проблема в том, чтобы его выявить. Но это совершенно не те представления, что «всё зависит от всего», последнее - это просто глупость, эмпирически противоречащая закону Либиха, плюс это еще обезоруживающая ученых концепция, потому что, если «всё зависит от всего», то мы просто бессильны что-либо изучить, что-либо понять.

Об этом можно, на самом деле, много говорить. Представление, что «всё зависит от всего» – крайне вредное, но оно имеет исторические корни. Его, конечно, не Коммонер придумал. И в русской литературе оно имеет исторические корни. Это какая-то аберрация зрения, какое-то непонимание происходящего в природе. Притом, что все те, кто изучал экологию, обязательно знают закон Либиха.

Другое дело, что не всегда его противопоставляют этой странной концепции. Тем не менее, надеюсь, что я вас убедил, что это просто чушь. Нет, не убедил? Ну, я старался как мог. Слабость экологии проявляется как раз в том, что в ней имеются такие взаимоисключающие положения.

Ну, и вторая слабость экологии проявляется в том, что у нас, конечно, нет таких сильных настоящих законов, как в физике (Егор говорил про эти законы). Законы экологии – они такие слабенькие. Очень часто считают, что закон экспоненциального роста – это чуть ли не аналог каких-то законов Ньютона. Но это совершенно не так, это совершенно, совершенно не так, потому что этот закон экспоненциального роста легко опровергается.

Собственно, Егор про это рассказывал: как только вводятся понятие ограниченности среды, емкости среды, так тут же закон перестает действовать. А что касается всякого дальнейшего развития, выхода на плато, там возникают колебания и природа этих колебаний, амплитуда этих колебаний, частота и все, что угодно, это отдельная проблема, никакими такого рода законами она не описывается и не предсказывается.

Егор Задереев: Я бы сразу дал небольшой комментарий: у меня нет такого пессимизма как у Леонарда. Почему? Представьте себе вопрос: какими будут уравнения Ньютона через пятьдесят лет? Такими же, как они и были! Ведь что изменилось в трех законах Ньютона с тех пор, как он их придумал? Ничего не изменилось, они какими были, такими и остались. То есть, в тех ограничениях, в которых они были сформулированы, они такими и будут всегда. Три закона Ньютона никто менять не будет ни через сто лет, ни через двести лет. То есть, и в этом смысле законы экспоненциального роста и логистического роста останутся такими же. Сформулированные сто и сто пятьдесят лет назад, они никуда не денутся, потому что работают при тех ограничениях, при которых они должны работать, и ничто их не опровергает.

Если мы сажаем бактерии на чашку Петри, то они сначала растут замечательно по экспоненциальному закону, пока не наступит ограничение ресурса. И бактерии так растут, и дафнии так растут, и слоны так растут, и человек вроде как так же растет, как показывают нам графики. То есть, в тех условиях, для которых эти законы написаны, они замечательно работают. Да, они не работают, когда мы делаем систему сложной из огромного количества взаимодействующих популяций. Ну, так и законы Ньютона перестают действовать при определенных условиях. Там начинаются уже и релятивистские эффекты и что угодно, и мы прекрасно понимаем, что законы Ньютона не будут описывать сколь угодно сложную систему. Так что никакого тут противоречия я не вижу.

Проблема экологии в том, что пока не было сделано следующего шага. После Ньютона в физике появился Максвелл, электродинамика, корпускулярно-волновой дуализм, теория относительности, физика элементарных частиц, а в экологии, кажется, ничего не появилось. И это проблема! Да, надо нового прорыва ждать, но не говорить о том, что существующие законы плохие. Они как законы Ньютона были сформулированы и работают для тех условий, для которых они написаны. Ну, после Ньютона тоже, в принципе, долго ждали, когда появится что-то новое. Вот и мы будем ждать.

Леонард Полищук: Я думаю, что это все-таки не совсем так, потому что, знаете, на базе очень простых законов Ньютона, на базе совершенно элементарной математики можно, например, предсказать, что камень, брошенный вами, летит по параболе. Это можно посчитать, зная всего одну константу g – ускорение свободного падения, которая в условиях гравитационного поля Земли равна 9,8 м/с2. Можно посчитать его точку падения. При этом используется элементарная математика. Нужно знать уравнение параболы, и там, может, в одном месте проинтегрировать, а интеграл простейший. Ничего подобного этому в экологии на базе закона экспоненциального роста нет. Что вы предскажете на базе этого роста?

Егор Задереев: Почему? Численность популяции на одном оазисе.